Die Verkehrswende ist treibender Faktor der Energietransformation

Ein koordinierter Infrastrukturausbau ist essenziell für das Gelingen der Energiewende

ASFINAG Vision für eine dekarbonisierte Energiezukunft

Die im Folgenden dargestellte Systemvision beruht ausschließlich auf den Einschätzungen und Visionen des genannten Stakeholders. APG stellt im Rahmen von zusammEn2040 lediglich das Modellierungssystem zur Verfügung - eine Position der APG lässt sich aus den Ausführungen daher nicht ableiten.

Als verlässlicher, innovativer und nachhaltiger Mobilitätspartner leisten wir als ASFINAG einen wesentlichen Beitrag zur Energie- und Mobilitätswende. Der Verkehr der Zukunft ist elektrisch – sowohl im Personenverkehr, als auch im Schwerverkehr, geht der Trend in Richtung batteriebetriebener Elektromobilität. Als Betreiber des hochrangigen Straßennetzes, wollen wir in Österreich eine flächendeckende E-Ladeinfrastruktur für PKW bis 2030 und für LKW bis 2035 ausrollen. Anhand unserer Verkehrsprognosen, der Ausbaupläne im Bereich öffentliches E-Laden und der Hochlaufkurven im E-PKW und E-LKW Bereich, wollen wir Einblicke in die Energiebedarfe und möglichen Netzbelastungen rund um das Autobahnen- und Schnellstraßennetz ermöglichen.

Die Dekarbonisierung des Mobilitätssektors ist essenziell für das Erreichen des österreichischen Klimaneutralitätsziels. Die starke Elektrifizierung des Mobilitätssektors wird zu einem signifikanten Anstieg des Strombedarfs führen. Die zusätzliche Stromnachfrage in Stunden mit bereits hohem Bedarf und geringer Erzeugung (vor allem Vormittags und Abends) bringt Herausforderungen für das Stromsystem. Wir als ASFINAG wollen mit unserem E-Ladepunktkonzept für das hochrangige Straßennetz das Stromsystem entlasten durch die Verlagerung der Ladezeiten in die Sonnenstunden.

Vor diesem Hintergrund wurden folgende zentrale Thesen im Projektfortlauf entwickelt, die unter Verwendung des Energiesystemmodells der APG quantifiziert und bestätigt werden konnten:

Ergebnisse auf einen Blick

Die Dekarbonisierung des Mobilitätssektors, in dem 2022 über 28 % der gesamten österreichischen CO2 Emissionen verursacht wurden, bildet eine zentrale Säule der Dekarbonisierung und ist essenziell für das Erreichen der ambitionierten Klima- und Energieziele. Die Verkehrswende bietet zudem den größten Hebel für Effizienzgewinne im Gesamt-Energiesystem durch den Umstieg von fossilen Kraftstoffen auf grünen Strom als Energieträger.

Das Ausrollen einer flächendeckenden E-Ladeinfrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den raschen Hochlauf der E-Mobilität. Nur durch eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur können die notwendigen Anreize für den Umstieg auf die Elektromobilität geschaffen werden.

Durch die Sektorkopplung werden die technischen Voraussetzungen für das Erreichen der politischen Energie- und Klimaziele geschaffen. Die Elektrifizierung des Verkehrssektors hat wesentliche Auswirkungen auf das Stromsystem. Um die potenziellen Synergien zwischen dem Strom- und Mobilitätssektor bestmöglich zu nutzen, bedarf es einer koordinierten Vorgehensweise bei der Ausrollung der E-Ladeinfrastruktur.

Durch die Annäherung von Ladezyklen an die Erzeugungsprofile von Erneuerbaren und die smarte Integration von Pufferspeichern kann der Mobilitätssektor zur Versorgungssicherheit beitragen und die Integration der Erneuerbaren unterstützen. Vermehrtes Laden auf dem hochrangigen Straßennetz an leistungsstarken Ladesäulen gemäß dem E-Ladepunktkonzept der ASFINAG schafft somit zusätzliche Flexibilitäten für den Stromsektor und das Stromsystem wird entlastet.

Die Verkehrswende bedarf eines gesamthaften Konzeptes. Die Dekarbonisierung des Mobilitätssektors kann durch das Zusammenspiel verschiedener Technologien und Maßnahmen gelingen. Batteriebetriebene Fahrzeuge sowohl im Individual- und Schwerverkehr gemeinsam mit H2-Brennstoffzellen-betriebenen LKWs bilden den Kern der Fahrzeugflotte der Zukunft.

Annahmen für die ASFINAG Systemvision

Das Szenario soll die Rolle des Mobilitätssektors im Energiesystem der Zukunft abbilden – vor allem die Auswirkungen auf den Stromsektor. Dabei handelt es sich um eine Detailanalyse für die Themen Straßenverkehr und die Integration in ein zukünftiges dekarbonisiertes Energiesystem. Die zentrale Fragestellung ist: „Welchen Beitrag kann die Mobilität und ein koordinierter Ausbau der Ladeinfrastruktur leisten zur Erreichung der Klima- und Energieziele?“.

Um die Auswirkungen des koordinierten Ausrollens des E-Ladepunktkonzepts der ASFINAG auf das Energiesystem zu bewerten, wurden für diese Systemvision 2 Szenarien definiert:

Szenario A: Effizienter Ausbau der E-Ladeinfrastruktur gem. Ladepunktkonzept der ASFINAG

Das Laden erfolgt vermehrt auf der Rastanlage. Ab 2030 kommt es zum Einsatz von Megawattchargern.

Ladeprofil: Es kommt zu einem verstärkt untertägigem Ladeprofil an leistungsstarken Ladesäulen.

Hypothese: Die Ladezeiten werden in die Sonnenstunden verlagert. Dies trägt zu einer besseren Integration der Erneuerbaren bei.

Szenario B: Unkoordinierter Ausbau der Ladeinfrastruktur

Das Laden erfolgt primär langsam zuhause und auf der Arbeit (im Individualverkehr) bzw. in der Produktionsstätte (im Güterverkehr).

Ladeprofil: Ladespitzen treten vormittags und abends zu Spitzenlastzeiten auf.

Hypothese: Die PV-Spitzen können nicht für das E-Laden genutzt werden und müssen über zusätzliche Flexibilitäten in die Nacht verlagert werden. Dies führt zu Ineffizienzen im System.

Die Ergebnisse der modellbasierten Untersuchungen im Rahmen von zusammEn2040 im Detail

Auf Basis der von der ASFINAG getätigten Annahmen und der folglich eingegebenen Modellparameter berechnet das Energiesystemmodell (ESM) ein „optimales“ Energiesystem am Pfad bis 2050. Die wichtigsten Erkenntnisse werden hier dargestellt:

Die Mobilitätswende wirkt sich wesentlich auf den Stromsektor aus

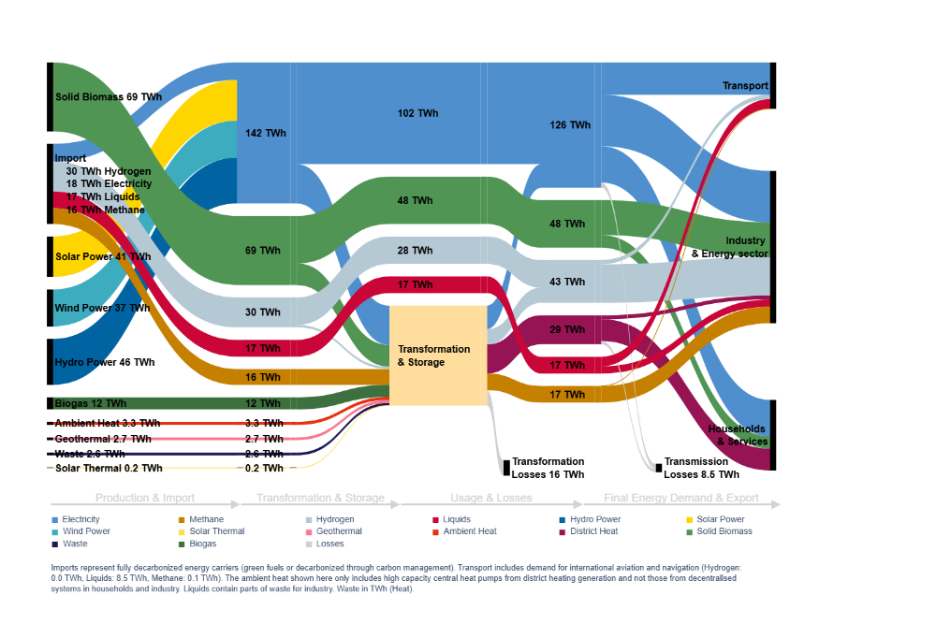

Das Energieflussdiagramm zeigt: Die Entwicklungen im Transportsektor haben wesentliche Rückwirkungen auf das gesamte Energiesystem. Um die Dekarbonisierung zu schaffen, kommt es zu einer starken Elektrifizierung der Nachfragesektoren. Damit einher geht ein massiver Ausbau der Erneuerbaren. Die voranschreitende Elektrifizierung führt zudem zu signifikanten Effizienzgewinnen: der Energiebedarf des Transportsektors sinkt maßgeblich in beiden Szenarien. In SZ B wird im Güterverkehr neben der E-Mobilität auch der Einsatz der H2-Brennstoffzelle stärker forciert. Durch den geringeren Elektrifizierungsgrad kommt es zu einem insgesamt höheren Endenergiebedarf und verstärkter Notwendigkeit für Sektorkopplung des Verkehrssektors in SZ B im Vergleich zu SZ A.

Energieflussbild Gesamtenergiesystem Österreich in TWh - Szenario A

Die Elektrifizierung der Mobilität ermöglicht die Dekarbonisierung

Der Verkehrssektor war 2022 für über 28 % der THG-Emissionen in Österreich verantwortlich – dies entspricht rund 21 Mt CO2. Die Szenarioergebnisse zeigen: eine vollständige Dekarbonisierung des Verkehrssektors ist möglich. Wesentlich für die Dekarbonisierung ist vor allem die Elektrifizierung der Mobilität. Diese führt zu einem starken Anstieg des Strombedarfs für den Transportsektor von wenigen TWh im Referenzjahr auf 33 TWh (SZ A) bzw. 26 TWh (SZ B) in 2050. Insgesamt kommt es jedoch durch erhebliche Effizienzgewinne zu einem deutlichen Rückgang des Energiebedarfs in der Mobilität: von rund 110 TWh im Referenzjahr auf 47 TWh (SZ A) bzw. 49 TWh (SZ B).

Entwicklung des Endenergiebedarfs des Straßenverkehrs in AT in TWh

Eine flächendeckende E-Ladeinfrastruktur schafft Grundlage für den Hochlauf der E-Mobilität

Um den raschen Hochlauf der E-Mobilität zu stemmen, braucht es ein koordiniertes Ausrollen einer flächendeckenden E-Ladeinfrastrukur. Die ASFINAG schafft mit ihrem ambitionierten E-Ladepunktkonzept die Grundlage. Um verschiedene Ladebedürfnisse zu bedienen, werden bis 2030 bzw. 2035 verschiedene Charger-Typen bereitgestellt: 50-150 kW, Overnight- und Megawatt-Charger. Die benötigte Ladeleistung und die Ladeprofile von PKW und LKW haben in einem elektrifizierten Transportsektor wesentliche Auswirkungen auf den Stromsektor – somit ist ein koordiniertes Ausrollen der E-Ladeinfrastruktur essenziell für das Gelingen der Energiewende.

Der Großteil der Fahrzeuge wird in 2050 batteriebetrieben sein. Diesel- und benzinbetriebene Fahrzeuge treten in den Hintergrund. Trotz eines angenommenen Anstiegs der insgesamten Fahrleistung kommt es durch die Elektrifizierung zu einer signifikanten Reduktion des Energiebedarfs. Zusätzlich fällt durch die starke Elektrifizierung des Mobilitätssektor der Tanktourismus bis 2050 fast vollständig weg.

Entwicklung der fuel shares im Individual- und Güterverkehr in AT

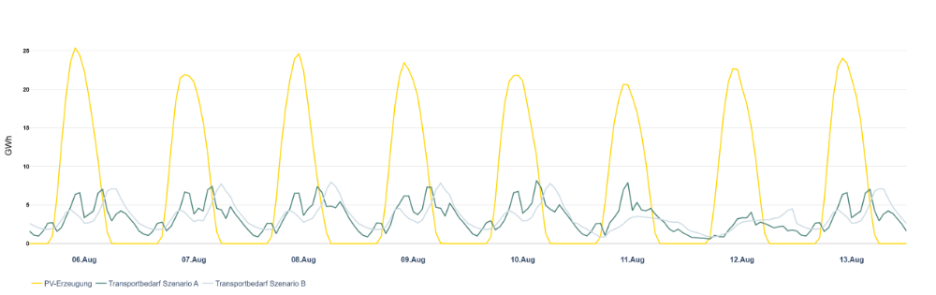

Ein koordiniertes Ausrollen der E-Ladeinfrastruktur entlastet den Stromsektor

Die Heim- & Arbeitsladerprofile im Individualverkehr sowie die Produktionsstättenlader im Güterverkehr in SZ A verschieben sich zunehmend zum Laden in Sonnenstunden. Dies wird forciert durch vielfältige Möglichkeiten zu leistungsstarkem Laden auf Rastanlagen. Die Grafik zeigt: durch verstärktes Laden untertags kann in SZ A die PV-Erzeugung effizienter für die E-Mobilität genutzt werden. In SZ B müssen vermehrt Pufferspeicher – primär Batterien - eingesetzt werden, um den erzeugten Strom zwischenzuspeichern. In SZ B wird – trotz des signifikant geringeren Strombedarfs im Vergleich zu SZ A – über das Jahr gesehen über 10 % mehr Energie in Batterien ein- und ausgespeichert.

Durch die Berechnung eines Gleichzeitigkeitsindikators kann das Maß der Überlappung zweier Zeitprofile quantifiziert werden. Die Ergebnisse zeigen, dass in SZ A das E-Ladeprofil sowohl im Individual- als auch im Güterverkehr wesentlich besser an das PV-Erzeugungsprofil angepasst ist. Der Gleichzeitigkeitsindikator ist im Individualverkehr um 50 % und im Güterverkehr doppelt so hoch in SZ A im Vergleich zu SZ B. Somit kommt es in SZ A zu einer wesentlich effizienteren Nutzung des erneuerbaren Energieträgers. Die Gegenüberstellung der beiden Szenarien zeigt: das E-Ladepunktkonzept der ASFINAG ist notwendig für das Gelingen der Verkehrswende und schafft zusätzliche Flexibilitäten für den Stromsektor.

Gegenüberstellung der Zeitreihe der PV-Erzeugung und des Strombedarfs für den Mobilitätssektor (Personen- und Güterverkehr) in einer Beispielwoche in GWh

.png)

Fazit

Die Dekarbonisierung des Mobilitätssektors birgt einige Herausforderungen. Diese müssen durch eine koordinierte & vorausschauende Herangehensweise adressiert werden. Die Elektrifizierung der Mobilität ist einer der größten Hebel für Effizienzgewinne im Nachfragesektor und damit eine große Chance für die Energiewende. Die ASFINAG leistet als nachhaltiger Mobilitätspartner einen wichtigen Beitrag zur Energie- und Mobilitätswende. Das Ausrollen eines ambitionierten E-Ladepunkt Konzepts auf Rastanlagen schafft die Grundlage für einen raschen Hochlauf der E-Mobilität und ist somit essenziell für das Erreichen der ambitionierten Klima- und Energieziele.

Durch einen smarten & effizienten Ausbau der E-Ladeinfrastruktur am hochrangigen Straßennetz kann - wie in Szenario A dargelegt - durch die Annäherung von Ladezyklen an die Erzeugungsprofile von Erneuerbaren und die smarte Integration von Pufferspeicher, der Mobilitätssektor zur Versorgungssicherheit beitragen und die Integration der Erneuerbaren unterstützen.