Zentrale Rolle Kärntens im dekarbonisierten Energiesystem Österreichs

Wie der Ausbau erneuerbarer Energien in Kärnten künftig zur Klimaneutralität Österreichs beitragen kann

Kelag-Vision für eine dekarbonisierte Energiezukunft in Kärnten und Österreich

Die im Folgenden dargestellte Systemvision beruht ausschließlich auf den Einschätzungen und Visionen des genannten Stakeholders. APG stellt im Rahmen von zusammEn2040 lediglich das Modellierungssystem zur Verfügung - eine Position der APG lässt sich aus den Ausführungen daher nicht ableiten.

Die Kelag ist der führende Energiedienstleister in Kärnten. Wir als Kelag glauben an eine Welt, die zu 100% von erneuerbaren Energien bewegt wird – und wir arbeiten jeden Tag daran. Durch die kontinuierliche und gezielte Weiterentwicklung von nachhaltigen, zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen gestalten wir die heimische Energielandschaft maßgeblich mit. Mit der im Zuge von zusammEn2040 gestalteten Systemvision wollen wir zeigen, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien und Speichertechnologien sowie der notwendigen Netzinfrastruktur in Kärnten einen wichtigen Beitrag für das Gelingen der Energiewende in Österreich leisten kann.

Ziel der Studie ist es, die Rolle Kärntens im Gesamtenergiesystem Österreichs abzubilden. Die zentrale These dabei lautet: Kärnten trägt durch den Ausbau von erneuerbaren Energien und Speichertechnologien sowie der notwendigen Netzinfrastruktur maßgeblich zum Gelingen der Energiewende in Österreich bei. Das Szenario fußt auf der theoretischen Annahme eines starken Ausbaus von Wind, Photovoltaik und Wasserkraft. Auch die Biomasse nimmt eine zentrale Rolle ein – vor allem in der Wärmebereitstellung. Durch den Ausbau der volatilen Erneuerbaren kommt es zu einem signifikanten Anstieg der Flexibilitätsbedarfe – das spiegelt sich insbesondere in dem Bedarf und der Nutzung der Speicherkapazitäten wider. Des Weiteren soll die Wichtigkeit des Netzausbaus gezeigt werden, um den in Kärnten erzeugten Strom regional und überregional nutzen zu können.

Vor diesem Hintergrund wurden folgende zentrale Thesen im Projektfortlauf entwickelt, die unter Verwendung des Energiesystemmodells der APG quantifiziert und bestätigt werden konnten.

Ergebnisse auf einen Blick

Wind- und Sonnenenergie ergänzen sich saisonal. Die Erzeugung von erneuerbarer Energie aus Wind und Photovoltaik ist damit zentrale Säule der Dekarbonisierung in Kärnten.

Die Energiespeicherung (v. a. Wasserspeicher) gewinnt bei zunehmender Integration von Erneuerbaren weiter an Relevanz. Kärnten deckt als „grüne Batterie“ nicht nur Flexibilitätsbedarfe in Kärnten, sondern auch in Österreich und in angrenzenden Regionen in Europa.

Kärnten nimmt künftig eine wichtige Rolle in der Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse ein. Der Wasserstoff-Transport durch Kärnten spielt dabei ebenfalls eine wesentliche Rolle. Perspektivisch kann auch der Abtransport von Kohlenstoffverbindungen über entsprechende Infrastrukturen Teil der klimaneutralen Transformation sein. Kärnten wird damit zur Infrastruktur-Drehscheibe für die Energiewende.

Die Biomasse leistet insbesondere in der Wärmeerzeugung einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung mit nachhaltiger Energie. Vor allem die Fernwärmeerzeugung in Kärnten basiert zu einem großen Teil auf dem erneuerbaren Rohstoff.

Ein Ausbau der Netzinfrastruktur ist unbedingt notwendig, um die in Kärnten produzierte erneuerbare Energie und die heimischen Speicherpotenziale regional und überregional nutzen zu können.

Annahmen für die Kelag Systemvision

Das Szenario steht im Einklang mit den ambitionierten Energie- und Klimazielen Österreichs und der EU. Mit dem Szenario soll gezeigt werden, dass aufbauend auf einem starken Ausbau der Erneuerbaren und der Netze die Erreichung von Klimaneutralität ermöglicht werden kann. Ein besonderer Fokus wurde dabei auf die Dimensionierung des Energiesystems in Kärnten gelegt.

Die Ergebnisse der modellbasierten Untersuchungen im Rahmen von zusammEn2040 im Detail

Auf Basis der von der Kelag getätigten Annahmen und der folglich eingegebenen Modellparameter berechnet das Energiesystemmodell (ESM) ein „optimales“ Energiesystem am Pfad bis 2040. Die wichtigsten Erkenntnisse werden hier dargestellt:

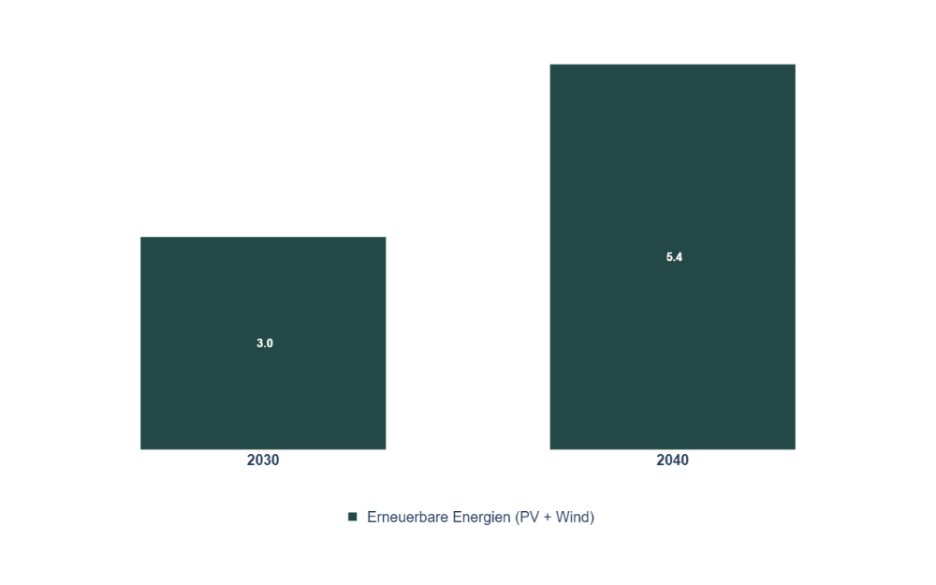

Gemeinsamer Ausbau von Wind und PV für ganzjährige Lastdeckung

Wind und Photovoltaik sind zentrale Eckpfeiler der Energiebereitstellung in Kärnten im Jahr 2040. Durch die Komplementarität in der Erzeugung trägt der gemeinsame Ausbau der beiden Energieträger wesentlich zur ganzjährigen Lastdeckung bei. Wind unterstützt vor allem die Bedarfsdeckung in den Wintermonaten. Kärnten trägt durch den starken Erneuerbaren Ausbau wesentlich zur Dekarbonisierung Österreichs bei.

Photovoltaik und Windkraft Erzeugung in Kärnten in TWh

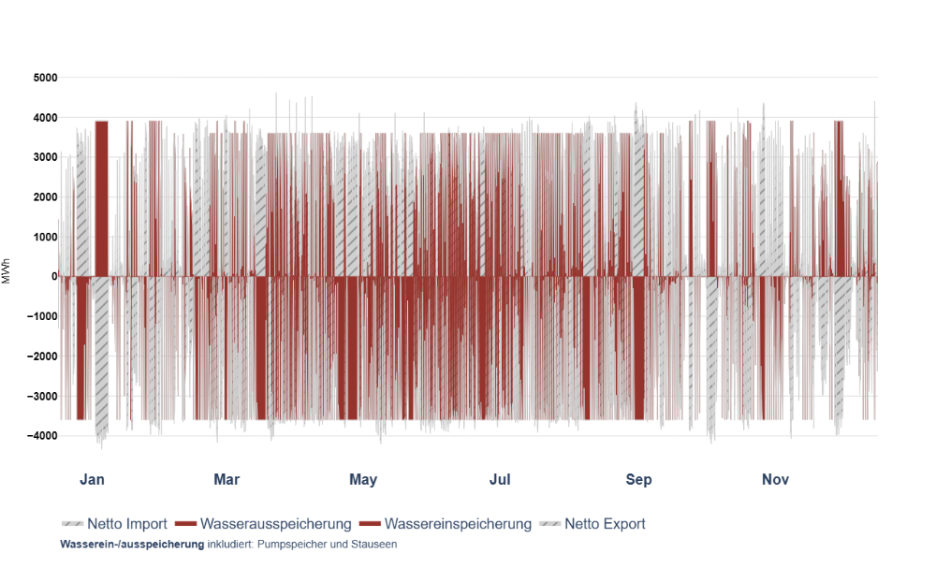

Kärntens Energiespeicher unterstützen Erneuerbaren-Integration

Die Speicherkapazitäten in Kärnten agieren regional und überregional als „grüne Batterie“. Wie in der Grafik ersichtlich, korreliert die Pumpspeicheraktivität stark mit dem Import und Export von Strom aus Kärnten. Daraus lässt sich ableiten, dass Wasserspeicher in Kärnten auch wesentlich dazu beitragen, dass in Regionen in ganz Österreich bzw. den Nachbarländern Erneuerbare in das System integriert werden können. Dazu benötigt es auch den Netzinfrastrukturausbau, um beispielsweise die Speicher an die Erneuerbaren-Potenziale im Osten ideal anzubinden.

Wasserspeicher Zeitreihe vs. Import-/Export von Strom aus Kärnten in 2040

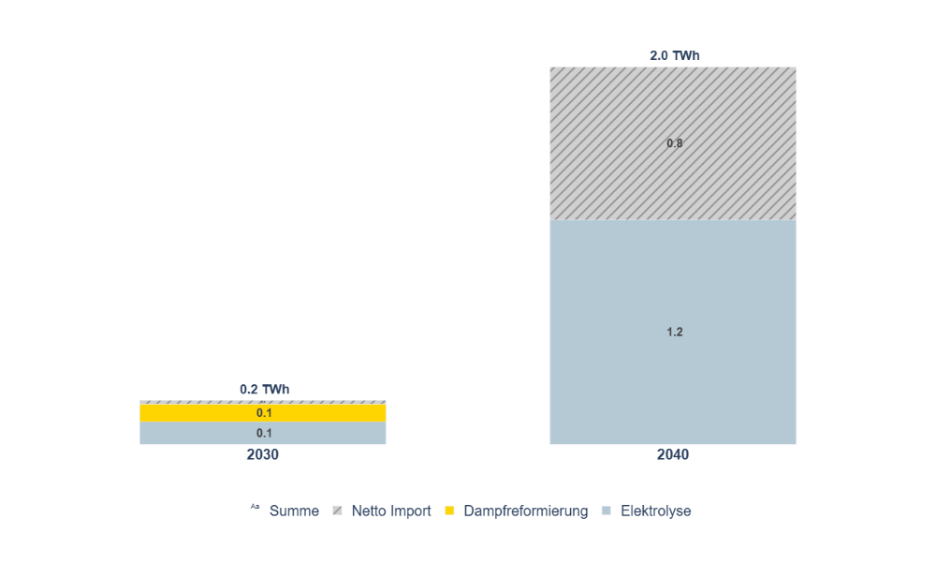

Kärnten wird zum Infrastruktur Hub

Kärnten stellt 2040 rund 8% der gesamten Elektrolysekapazität in Österreich bereit. In Kärnten werden 60% des lokalen Wasserstoffbedarfs in der Region selbst hergestellt – dieser Prozentsatz liegt deutlich über dem österreichweiten Durchschnitt in 2040. Zudem spielt Kärnten für den transregionalen Transport von Wasserstoff eine wichtige Rolle. Kärnten wird damit zum „Infrastruktur Hub“ im Energiesektor. Wasserstoff spielt besonders in den schwer zu dekarbonisierenden Sektoren („hard-to-abate“) eine wichtige Rolle. Dieser wird primär im Industriesektor eingesetzt. Die Anwendung für den Transportsektor bzw. die Erzeugung von Fernwärme bzw. Strom ist nachgelagert.

Wasserstoff-Verbrauch und Wasserstoff-Erzeugung in Kärnten in TWh

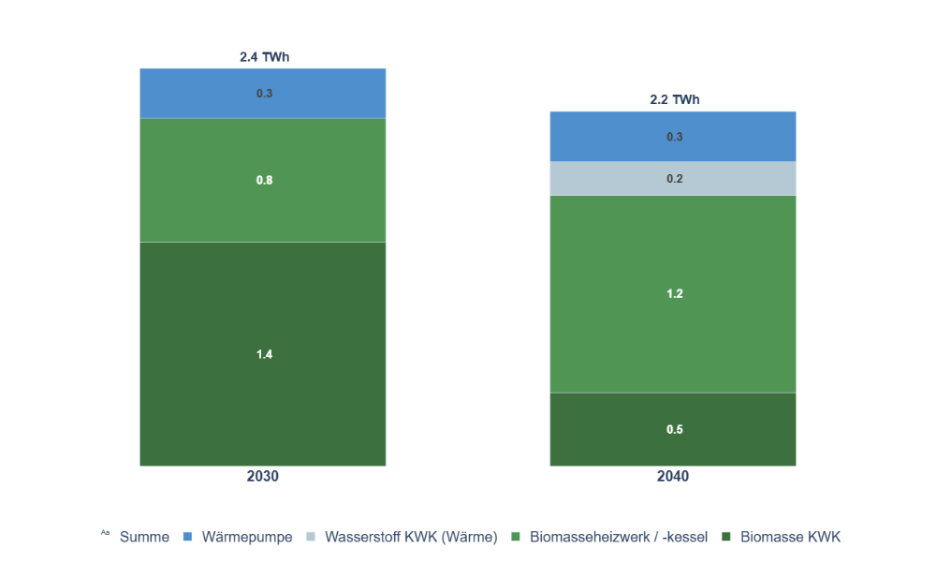

Biomasse stellt nachhaltig Wärme bereit

Schon heute trägt die Biomasse zur nachhaltigen Wärmebereitstellung bei. Bis 2050 zeigt die Energiesystemmodellierung, dass Biomasse weiter eine wichtige Rolle in der zentralen und dezentralen Wärmebereitstellung einnimmt. Die Fernwärme wird in urbanen Gebieten weiter ausgebaut und neben der Erzeugung aus Biomasse auch zu einem wesentlichen Anteil mit hocheffizienten Großwärmepumpen elektrifiziert.

Erzeugung von Fernwärme in Kärnten in TWH

Netzausbau ist Grundvoraussetzung für effiziente Energiewende

Der Erneuerbaren-Ausbau muss gemeinsam mit dem Ausbau der Netze erfolgen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Kärnten in einem zukünftigen Energiesystem einen wichtigen Beitrag zur regionalen und überregionalen Versorgung mit erneuerbarer Energie leistet. Um diese Rolle zu erfüllen, müssen die Übertragungskapazitäten stark ausgebaut werden. Weiters hat Kärnten als Infrastruktur- und Speicher-Hub Flexibilitätspotenziale, die nur durch die entsprechende Netzinfrastruktur zugänglich gemacht werden können. Der überregionale Stromtransport nimmt bis 2040 signifikant zu. Um diese Energieflüsse zu stemmen, braucht es einen massiven Ausbau des Übertragungs- und Verteilnetzes.

Fazit

Die Modellergebnisse bestätigen die Relevanz des Erneuerbaren- und Netzausbaus für das Erreichen der politischen Energie- und Klimaziele. Kärnten nimmt in der Energietransformation eine wichtige Rolle ein – einerseits durch die Bereitstellung von erneuerbarer Energie sowie als zentraler „Infrastruktur Hub“. Die Systemvision zeigt zudem, dass ein breites Produktportfolio für das Gelingen der Energiewende notwendig ist und es ein Zusammenspiel verschiedener Technologien braucht.