Die Bedeutung europäischer Zusammenarbeit für eine kosteneffiziente Energietransformation

Kooperationen und Methodik

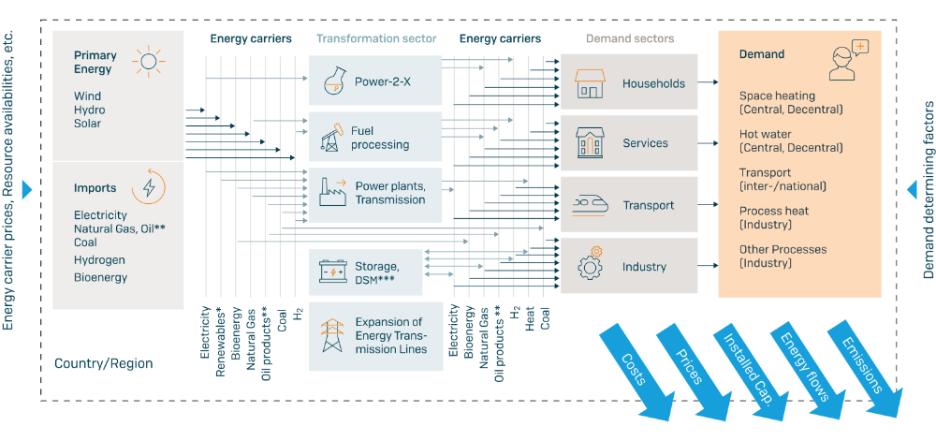

Die Studie entstand aus einer Kooperation der drei Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW, Austrian Power Grid und Swissgrid, sowie d-fine und der Copenhagen School of Energy Infrastructure. Der methodische Rahmen wird durch das sektorgekoppelte europäische Energiesystemmodell PyPSA-TSO geschaffen, das auf dem Open-Source-Framework PyPSA basiert und bei APG operativ und im Rahmen der Initiative zusammEn2040 eingesetzt und weiterentwickelt. Mit Hilfe dieses Modells lassen sich Investitionen in das zukünftige Energiesystem unter der Prämisse minimaler Systemkosten analysieren und bewerten. Die modellierte Region ist Europa, aber der Schwerpunkt der Studie wurde auf Deutschland, Österreich und die Schweiz gelegt.

Überblick des eingesetzten Energiesystemmodells PyPSA-TSO

Hintergrund

Europa hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Die Elektrifizierung der Nachfragesektoren sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien und der notwendigen Netze sind zentrale Säulen der Energietransformation. Der Clean Industrial Deal der Europäischen Kommission weist darauf hin, dass die Dekarbonisierung der Wirtschaft Hand in Hand mit der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der europäischen Industrie gehen muss. Der Clean Industrial Deal umfasst unter anderem Pläne zur Senkung der Energiepreise, zur Finanzierung der Energietransformation und zur Arbeit an globalen Partnerschaften. Diese Studie ist durch die Notwendigkeit motiviert, die grenzüberschreitende europäische Zusammenarbeit als entscheidendes Element beim Übergang zu einer CO₂-neutralen Wirtschaft hervorzuheben. Durch eine ganzheitliche Analyse basierend auf einer europäischen Perspektive mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung, werden in dieser Studie die Interdependenzen des Energiesystems untersucht, wobei sowohl sektorübergreifende Beziehungen als auch geografische Besonderheiten miteinbezogen werden.

Ziel und zentrale Fragestellungen

Ziel dieser Studie ist es, wertvolle Einblicke in das europäische Energiesystem zu geben und ein leistungsfähiges Instrument (sektorengekoppeltes Energiesystemmodell) zur quantitativen Bewertung von Strategien der Energietransformation vorzustellen. Durch die Einbeziehung eines breiten Spektrums von Perspektiven sind die Ergebnisse robust und auf verschiedene nationale Ziele abgestimmt.

Basierend auf der Auswertung folgender 4 Szenarien sollen Thesen untersucht werden:

Szenario „Base“ – Collective Efforts:

Szenario „Limited Transport Corridors“ – Independent Pursuit

Szenario “Slow Wind” – Reduced Expansion of Wind Energy

Szenario “Anti-Flex” – Low System Flexibility Options

Überblick berechneter Szenarien im Rahmen der Studie

Eine gemeinsame, länderübergreifende Koordinierung der Energietransformation erhöht die Kosteneffizienz des Energiesystems

Szenario Limited Transport Corridors: Durch zwei kontrastierende Szenarien - eines mit stark ausgebauten Stromverbindungen zwischen den Ländern (Szenario Base – Collective Efforts) und eines mit hoher nationaler Selbstversorgung (Mind. 80%) und eingeschränktem Stromtransportkapazitäten (Szenario Limited Transport Corridors) – wird die zunehmende Relevanz von verbesserter Konnektivität und Integration des europäischen Stromsystems dargelegt.

Eine integrierte und koordinierte Energietransformation reduziert Europas Abhängigkeit von ausländischen Energieträgern

Szenario Slow Wind: Ein Verfehlen der nationalen Ziele für den Erneuerbaren Ausbau, führt zu einem teureren Energiesystem und einer erhöhten Abhängigkeit von außereuropäischen Importen. Dies wird anhand eines Extremszenarios mit einem um 50% reduzierten Windkraftausbaupfad analysiert.

Ein klimaneutrales, erneuerbares Energiesystem erfordert überregionale sowie lokale Flexibilitäten

Szenario Anti-Flex: Durch ein Szenario mit deutlich reduzierten Speicher- und Nachfragesteuerungsoptionen soll die Bedeutung einer vernetzten europäischen Energieinfrastruktur zusammen mit einem flexiblen Kraftwerkspark als notwendigem Back-up verdeutlicht werden. Die höhere Volatilität der erneuerbaren Energien erfordert umfassende Strategien zur Aufrechterhaltung der Flexibilität, was die Notwendigkeit des europäischen Zusammenhalts unterstreicht.

Zentrale Ergebnisse und gewonnene Erkenntnisse:

Ein Ausbau der europäischen Verbundkapazitäten führt zu einer Reduktion der Systemkosten

Ein Vergleich des Szenarios Base mit dem Szenario Limited Transport Corridors zeigt eindeutig, dass eine starke Marktintegration durch ausreichende Stromtransportkapazitäten zu deutlich niedrigeren Grenzkosten für Strom führt. In einem gut vernetzten europäischen Energiesystem liegen die durchschnittlichen Grenzkosten für Strom in Deutschland (69 vs. 80 €/MWh), Österreich (71 vs. 143 €/MWh) und der Schweiz (75 vs. 150 €/MWh) erheblich unter jenen basierend auf dem Szenario mit eingeschränkten Stromtransportkapazitäten. Dies bedeutet insgesamt rund 56 % höhere jährliche Gesamtsystemkosten bei eingeschränktem Stromhandel. Bis 2050 summieren sich die zusätzlich notwendigen Investitionen in nationale Erzeugungs-, Speicher- und Umwandlungskapazitäten aufgrund fehlender Transportkorridore und hoher Selbstversorgungsziele auf +124 Mrd. € in Deutschland, +19 Mrd. € in Österreich und +3,8 Mrd. € in der Schweiz.

Ein erneuerbares Energiesystem führt zu reduzierter Importabhängigkeit und geringeren Ausgleichskosten in einzelnen Sektoren

Im Szenario Slow Wind kommt es durch die geringere Elektrifizierung von Verbrauchssektoren aufgrund des langsamen Erneuerbaren Hochlaufs zu einer deutlich erhöhten Abhängigkeit von Gas im Vergleich zum Szenario Base. Importe von (erneuerbarem) Methan und Wasserstoff nehmen in Europa in 2050 um 36% zu. Gleichzeitig steigen die durchschnittlichen Strom-Grenzkosten signifikant an in Deutschland (+62%), Österreich (+61%) und der Schweiz (+52%).

Der Ausbau von Flexibilitäten ist Grundvoraussetzung für die Transformation zu einem klimaneutralen Energiesystem

Das Szenario Anti-Flex mit massiv reduzierten Speichermöglichkeiten bedingt einen signifikant höheren Bedarf an Gaskraftwerkskapazität im Vergleich zum Szenario Base, um produktionsseitige Flexibilität bereitzustellen und somit die Nachfrage zu jederzeit decken zu können. Der eingeschränkte Ausbau an Speicherkapazität erhöht die Nachfrage nach Gaskraftwerken um 29% in Deutschland und 54% in Österreich. Zusätzlich kommt es zu signifikanten Preisspitzen, da Dunkelflauten nicht kosteneffizient überbrückt werden können durch Speicher und Flexibilitäten.

Conclusio

Die Verwirklichung einer nachhaltigen, kosteneffizienten Energiezukunft für Europa erfordert einen ausgewogenen Ansatz, der koordinierte Investitionen in erneuerbare Energiequellen, Flexibilitätslösungen und Verbindungskapazitäten umfasst. Eine sektorübergreifende und internationale Zusammenarbeit sowie die Verwendung ganzheitlicher Planungsinstrumente ist der Schlüssel zu einer kosteneffizienten Energietransformation. Europäische Kooperationen im Bereich der Energiesystemmodellierung sind nachhaltig und notwendig für den gemeinsamen integrierten Blick auf unsere Energiezukunft.