Blackout Iberische Halbinsel: Ursachenbündel führte zu Blackout

Am 28. April 2025 kam es zu einem großflächigen Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel. Dieser Vorfall wurde in den letzten Monaten von einer Expertenkommission (bestehend aus Expert:innen nationaler Übertragungsnetzbetreiber, Regulatoren und ACER) untersucht, deren Zwischenbericht (Factual Report) mit dem heutigen Tag vorliegt (https://www.entsoe.eu/publications/blackout/28-april-2025-iberian-blackout/). Es ist ein Ursachenbündel, das zum Blackout führte.

Ausgangssituation & Ursachenbündel für das Blackout in Spanien

Zu Beginn des verhältnismäßig frühen Ausbaus der erneuerbaren Stromerzeugung (v.a. Wind und PV) in Spanien hat man diesen Erzeugungstechnologien vereinfachte Netzanschlussbedingungen eingeräumt. Das führte zu einer sehr begrenzten Möglichkeit dieser Anlagen die Spannung im Netz aktiv zu regeln.

Zeitgleich hat man sich darauf verlassen, dass eine aktive dynamische Spannungsregelung in ausreichendem Umfang durch die konventionellen Kraftwerke bereitgestellt wird. Die Aufarbeitung des Blackouts zeigt, dass auch die Regelungen für konventionelle Kraftwerke zum Teil veraltet sind.

Die grundsätzlich sehr allgemein formulierten Netzanschlussbedingungen bezüglich der Spannungsregelung/-haltung wurden über viele Jahre nicht aktualisiert und sind nicht auf die aktuelle Dynamik bzw. Volatilität des Stromsystems mit hohem Anteil an Erneuerbaren ausgerichtet.

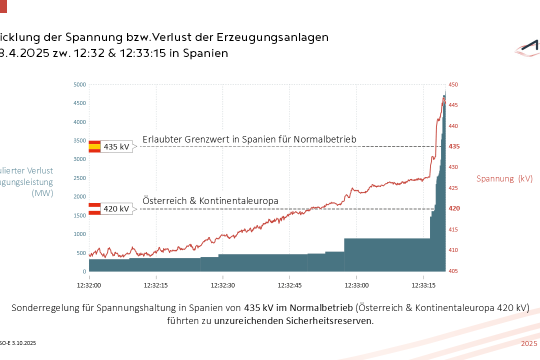

Ein weiteres Spezifikum Spaniens ist die erhöhte erlaubte Betriebsspannung von 435 kV anstelle der sonst in Europa geltenden 420 kV auf der 400 kV-Ebene, was einer reduzierten „Sicherheitsreserve“ in Bezug auf Spannungsschwankungen gleichkommt.

Systemischer Hergang des Blackouts

Teils frühzeitige Netztrennungen von Erzeugungsanlagen (noch vor Erreichen der für Spanien maßgebenden Spannungsgrenzen) und eine nicht ausreichende Reaktionsfähigkeit auf Spannungsschwankungen führten am 28. April 2025 letztendlich zu Kaskadenausfällen von zahlreichen Erzeugungsanlagen, was weitere Spannungserhöhungen bewirkte. In Folge gingen innerhalb weniger Sekunden mehrere Gigawatt an Erzeugungsleistung verloren und die Spannung „durchbrach“ die für das spanische Übertragungsnetz maßgebende Betriebsgrenze von 435 kV.

Als Folge kam es zu einer automatischen Trennung der Iberischen Halbinsel vom Synchrongebiet Kontinentaleuropa sowie von Marokko bzw. zu einer Aktivierung der automatischen Systemschutzpläne Spaniens und Portugals – ohne Erfolg: es folgte das Blackout.

Heimisches Übertragungsnetz bestmöglich für ein robustes Management der Spannung gerüstet – klare technische Vorgaben für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen aller Größen seit Jahren implementiert und in Umsetzung

Mit der Transformation des Energiesystems und der steigenden Komplexität in der Vernetzung unterschiedlichster energiewirtschaftlicher Akteure eröffnen sich für den Netzbetrieb neue Herausforderungen, unter anderem steigende Anforderungen im Management volatiler Spannungsverhältnisse.

„Versorgungssicherheit ist das A und O unserer Energiepolitik. Der Paradigmenwechsel lautet: Versorgungssicherheit, leistbare Preise und Klimaschutz – diese Trias ist unsere oberste Aufgabe“, so Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Das Übertragungsnetz der APG ist bestmöglich für derartige Herausforderungen gerüstet, nicht zuletzt aufgrund klarer technischer Vorgaben für den Netzanschluss (Netzanschlussbedingungen – Technisch Organisatorische Regeln „TOR“) von Erzeugungsanlagen (von der kleinen PV Anlage bis zum großen Wasserkraftwerk), projektspezifische Betriebserlaubnis- und Konformitätsverfahren beim Netzanschluss von Erzeugungsanlagen und innovativer betrieblicher Konzepte, wie beispielsweise eine kürzlich vollständig umgesetzte automatische Spannungsregelung (Q/U-Regelung) durch die im Übertragungsnetz angeschlossenen Donaukraftwerke. Die von APG entwickelten Regelungen für Netzanschlüsse wurden auch auf Ebene der Verteilnetze sukzessive übernommen.

„In Spanien hat man über Jahre hinweg Netzanschlussbedingungen für Kraftwerke nicht aktualisiert. Diese waren bzw. sind nicht auf die aktuelle Dynamik bzw. Volatilität einer größtenteils erneuerbaren Erzeugungswelt ausgerichtet. Weitere Defizite bestanden in weit interpretierbaren Regularien, in einem erhöhten Grenzwert zum Betrieb des Übertragungsnetzes bzw. keine genauen Vorgaben im Einsatz von konventionellen „must-run“ Kraftwerken zur Spannungshaltung.

In Österreich sind wir aufgrund unserer modernen Netzanschlussbedingungen bzw. auch durch die umgesetzte automatische Spannungsregelung der im Übertragungsnetz angeschlossenen Donaukraftwerke bestmöglich aufgestellt. Das Ursachenbündel in Spanien zeigt, dass eine versorgungssichere Energiewende nur dann gelingen kann, wenn u.a. eine koordinierte energiewirtschaftliche Gesamtsystemplanung bzw. -führung erfolgt, entsprechende vorausschauende Regelwerke für alle Akteure des Stromsystems in Geltung sind und letztendlich der zeitgerechte und synchrone Ausbau der Stromnetze erfolgt. Genau daher braucht es in Österreich die rasche Umsetzung des EABG bzw. ElWG“, kommentiert Vorstandssprecher Christiner die Ergebnisse des Zwischenberichts der Spanien-Blackout Kommission.

Was es braucht, um das Risiko derartiger Vorfälle in Europa bestmöglich zu minimieren:

Die Sicherung der Stromversorgung in Österreich und Europa ist elementar für einen starken Wirtschafts- und Lebensstandort Europa. Um das Risiko für vergleichbare Vorfälle wie in Spanien zu verhindern braucht es europaweit umgesetzte höchste technische Standards – diese sind insbesondere:

- Versorgungssicherheit muss als Kern des Energiesystems gesehen werden

- Eine energiewirtschaftliche Gesamtsystemplanung- und -umsetzung, damit Interpretationslücken bzw. unterschiedliche Sichtweisen im System gar nicht entstehen (Stichwort: Koordination Netzbetreiber, Erzeuger, Verbraucher, sonstige Marktteilnehmer)

- Klare regulatorische Rahmenbedingungen – eindeutige und v.a. „vorausschauende“ Regelwerke für alle Akteure des Stromsystems

- Zeitgerechter Ausbau der Netzkapazitäten: Ausreichende Systemreserven für den Netzbetrieb sind zur Bewältigung ungeplanter betrieblicher Ereignisse unabdingbar

Investitionen in den Netzausbau, auch im Bereich der Spannungshaltung bzw. dem Blindleistungsmanagement, v.a. flexible Betriebsmittel zur variablen und raschen Bereitstellung von Blindleistung (z.B. FACTs oder rotierende Phasenschieber)

Über Austrian Power Grid (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien und reduzieren somit die Importabhängigkeit, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.500 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 1.000 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst. Über die Steuerzentrale in Wien wird ein Großteil der insgesamt 67 Umspannwerke, die in ganz Österreich verteilt sind, remote betrieben. Auch 2024 lag die Versorgungssicherheit, dank der engagierten Mitarbeiter:innen, bei 99,99 Prozent und somit im weltweiten Spitzenfeld. Unsere Investitionen in Höhe von 630 Millionen Euro 2025 (2024: 440 Mio., 2023: 490 Mio. Euro) sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Energieziele Österreichs. Insgesamt wird APG bis 2034 rund 9 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren.

Pressekontakt

Christoph Schuh